住まいづくりの関わる専門家である建築士たちが、住まい方・暮らし方に関わる情報を提供します。

- 一石二鳥の庭のあり方

提携ランドスケープ・デザイナー 横山裕幸さんより

年をとって庭の手入れにとても手が回らないと友人から相談があった。全体を見回してこりゃ大変だと思った。そこでいくつかの提案をした。

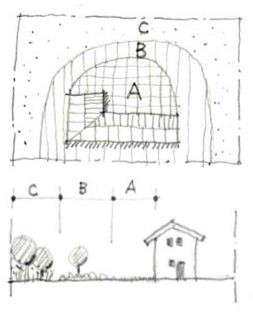

庭を三つくらいに区分けして考えてみたらと。A.比較的こまめに手入れをするところ。B.たまに手を入れるところ。そしてC.ほぼ放置するところ。

こうすることで気分的にずいぶん軽くなるのではないだろうか。庭に限らず私たちは膨大な作業を前にした時、心が萎えてしまう。そんな時、作業に優先順位をつけることによってずいぶん気が楽になるのではないだろうか。一つのお庭の中に小さくとも手入れの行き届いたところ、少しラフな表情を持つところ、ほとんど手の入らない野生の庭まで、さまざまな表情が楽しめることになる。

生態学の世界にエコトーン(推移帯)という言葉がある。二つの異なる環境が少しづつ変化しながら接する場所のことで山と街が接する「里山」や海と陸が接する「砂浜」などで、環境的に豊かな空間を作っている。手入れも楽になり環境としても豊かになる、一石二鳥の庭のあり方ではないだろうか。